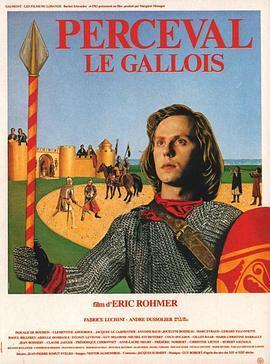

帕西法尔侯麦,塞万提斯,骑士之花分集剧情

“噢,骑士之花,您就这样在单独的一击中过早倒下!噢,拉曼查的全部荣光……”桑丘如此哀哭堂吉柯德。他吧,出于一种并不庸俗的好奇和某种奇怪的好意,翻山越岭,餐风宿露,半推半就地变异为堂吉柯德的一朵蘑菇(伴生菌,诸如此类的东西。Voodoo上那个叫疯狂蘑菇团的乐队都唱了点啥!?),withtalkingheads.但是……您看那雨后凝珠带露的草地!……每一朵蘑菇云都有一条银亮的镶边,Estdeusinnobis!甚至堂吉柯德也有如此健全的时刻:“亲爱的先生,”他继续说:“在我看来,诗歌是一位年轻温柔的少女,美得无可比拟。其他众多姑娘……任她恣意使唤,一个挨一个地,她们的指望系于她的一次颔首。不能待她粗暴,不能拖着她穿越街道,将她曝露在巷角、市场或皇宫里的某个私密处所。锻造她的乃是一种卓越的炼金术:谁要是使用得当,就可以使她熔化为无价的纯金。占有他的人必须为她设限,不可让她在猥亵的讽刺诗和失却了灵魂的商籁体中撒野……了不起的荷马不用拉丁文作诗,因为他是个希腊人;维吉尔不写希腊文,因为他是罗马人……技艺不能僭越本真,只能使之完善。”[i]他的旅伴“绿大衣绅士”大惊失色了,瞧,我把怎样一位人儿误认为是个羊癫疯啦……而下一分钟,堂吉柯德已经套上了装满凝乳的头盔,向国王陛下的狮子发起了湿漉漉的进攻……但是侯麦,谁是侯麦的骑士之花?亚瑟王不能人道,王国因而岌岌可危,只有处子骑士能够拯救他,在《高卢人珀西华》(PercevalleGallois)中,珀西华就是那位处子,世界之子,初醒的鹿,只有他足够洁净,可被送往各各它。可是小珀西华,他还是母亲苍白孱弱的安琪儿,妈妈说吻姑娘不能超过七下,妈妈说要与高洁之士来往,高洁之士说你不要老说妈妈说,高洁之士说你当保持沉默,于是在渔夫之屋,珀西华被诅咒了,他被诅咒,因他不过问圣杯的秘密,他对流血的长矛无动于衷,多少人因好奇心而受罚,珀西华却因为缺乏……镜中的寓意。他那身咔咔作响的细小骨头,凉薄的血,不合尺寸的荆冠,每挨一钉子便抽搐不止的半透明躯干……骑士之花!?彼拉多问,你是犹太人之王?珀西华不说靠老头你自己瞄一眼电影标题。我们每个人,反正是要走这一遭的(七十岁?四十?……二十?),何必多说呢。侯麦不爱高文,虽然他的高文是英俊的AndréDussollier!早在十四世纪,“珍珠诗人”以中古英语写就的头韵体罗曼司《高文爵士与绿衣骑士》(SirGawainandtheGreenKnight)就告诉我们,高文才是亚瑟王的处子,三次拒绝巴蒂拉克夫人的投怀送抱(那可是比骑士界第一美女、亚瑟王王后金妮弗莉更美的,美得不像人的某夫人!),只有第三次为了保命才收了人家一条据说可以抵御绿衣骑士斧子的绿腰带,这条腰带后来毁了他,这是后话。而侯麦的高文吧,过于慷慨地布施骑士之爱,不辨底细地效忠于随便哪个破门而入的小女孩(虽然这样是很迷人啦),一进艾斯卡瓦隆宫就与姿色平平的王女抱在一处……典雅的相貌,无懈可击的仪表。雪花石膏的。死的。不不,侯麦珍视的,是那个青涩的、荒谬的、眼珠像苍耳、静脉历历可见的珀西华(路西法?)。就好比珀西华与红骑士决斗,管它什么礼节招数,上来就往人眼窝里投标枪,赢了。多么堂吉柯德的做派!堂吉柯德正是这么对付试图拯救他的卡拉斯科……以及一系列劲敌的。有一种简单的人,有一种曲折(复杂、微妙、聪敏、洞烛先机?)的人,处世时,简单者有简单的做法,曲折者有曲折的,哪种更好?我不明白的。《看不见的城市》末段:“生者的地狱是不会出现的;如果真有,那就是这里已经有的,是我们天天生活在其中的,是我们在一起集结而形成的。免遭痛苦的办法有两种,对于许多人,第一种很容易:接受地狱,成为它的一部分,直至感觉不到它的存在;第二种有风险,要求持久的警惕和学习:在地狱里寻找非地狱的人和物,学会辨别他们,使他们存在下去,赋予他们空间。”“并且永远不说‘然后……’”侯麦或许会这么说吧。[i]blavatsky转译自SamuelPutnam1605年英译本.